※「 管理管掌」は、管理領域全般(経営企画、経理・財務、広報・IR、人事、採用教育、総務、法務)を統括する役割であり、経営戦略の実行において重要な役割を担っています。

経営環境と中期経営計画の始動

自動車業界は今、次世代モビリティ社会への移行という大きな節目を迎えています。私たちを取り巻く経営環境は日々急速に変化し、その方向性やスピードを見通すことが困難な、不確実性の高い状況が続いております。

自動車アフターマーケットにおいても、異業種企業によるM&Aや周辺事業への展開が加速し、顧客獲得競争はこれまで以上に激化しています。技術革新や社会の成熟化に伴い、消費者の価値観や購買行動も一層多様化しています。

こうした環境の中、従来のカー用品販売を中心としたビジネスモデルだけでは、持続的な成長を実現することは難しいと判断し、当社は新たな価値創造に向けた変革に踏み出しています。具体的には、FCパッケージの変更によるオートバックス事業の再構築や、M&Aを活用した周辺領域への拡張、事業間シナジーの創出など、戦略的な事業運営を推進しています。

この変革は、単なる事業拡大ではなく、資本効率や収益性を高めるための重要な布石でもあります。管理管掌として、限られた経営資源をいかに有効に配分し、企業価値の最大化につなげるか――その視点を常に持ちながら、経営陣と継続的に議論を重ね、適切な対処を図っています。特に、財務戦略と事業戦略の整合性を保ちつつ、リスクとリターンのバランスを見極めることが、私の重要な責務であると考えています。

中期経営計画初年度の成果

2024年度は、中期経営計画「Accelerating Towards Excellence」(以下、「現中期経営計画」)の初年度として、次の成長ステージへ向けた第一歩を踏み出す非常に重要な一年となりました。初年度の成果は、今後の成長戦略の実効性を検証する上での試金石であり、業績が大きく改善できたことからも確かな手応えを感じています。

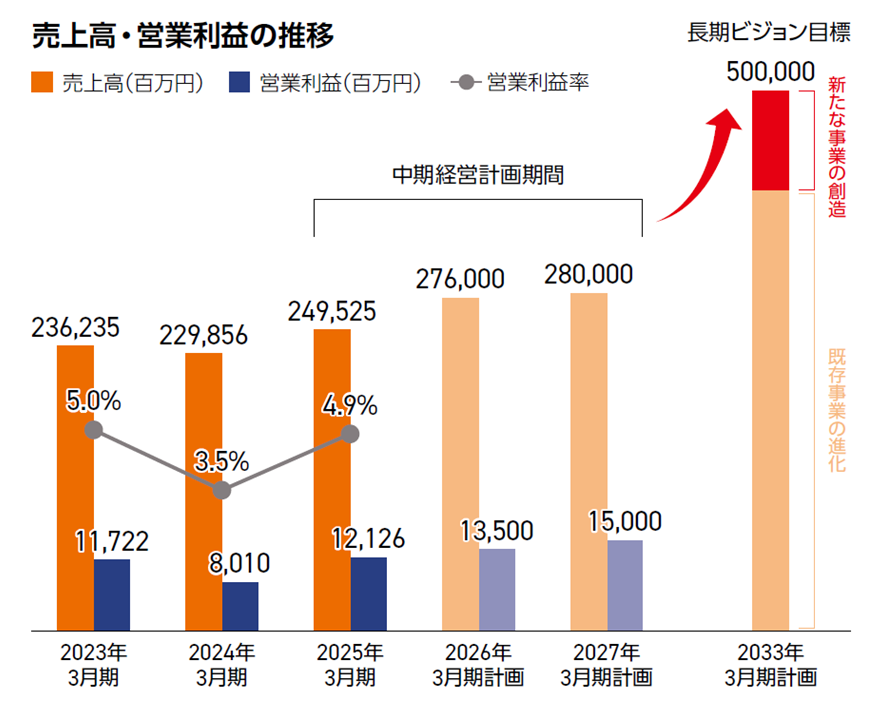

連結業績は以下のとおり、増収増益を達成しました。

- 連結売上高:2,495億円(前期比 +8.6%)

- 連結営業利益:121億円(同 +51.4%)

- 親会社株主に帰属する当期純利益:81億円(同 +28.0%)

この成果は、単なる数字の伸びにとどまらず、当社が掲げる重点施策を着実に実行した結果によるものです。特に重点施策の一つである「タッチポイントの創出」においては、オートバックス13店舗の新規出店に加え、Honda正規ディーラーや、自社ローン型中古車販売店、タイヤ専業店などのM&Aにより合計101店舗を拡大し、新たに連結対象となった子会社の業績寄与も顕在化したことで、連結ベースでの利益拡大に大きく貢献しました。

現中期経営計画では、2026年度に以下の目標を掲げています。

- 連結売上高:2,800億円

- 連結営業利益:150億円

- ROIC:7.0%

これらの目標は、長期ビジョンの最終年度である2032年度の連結売上高5,000億円の実現に向け、バックキャスティングにより算出したものであり、当社が持続的に成長していくための最低限到達すべき水準と位置付けています。

これらの数値目標は、資本効率と収益性の両立を図るためのマイルストーンであると捉え、特にROICの向上は、企業価値の持続的な向上に直結する指標であり、今後の投資判断や事業評価においても中心的な役割を果たすと考えています。

報告セグメントの動向

オートバックス事業:車齢の長寿化によるメンテナンス需要の高まりに加え、低価格で高品質なオリジナルピットサービス「AQ.ピットメニュー」の導入によりサービス売上が伸長。タイヤ販売も前期の暖冬の反動で金額・数量ともに増加。

コンシューマ事業:4社の子会社化によりM&A関連費用が発生したものの、売上が74億円増加し、営業利益は改善。新車・中古車販売およびネット販売などの既存事業がそれぞれ伸長し、増収・赤字縮小。

ホールセール事業:日産自動車やセブン-イレブンなどへの国内卸売は伸長するも、海外輸出の減少により増収減益。

拡張事業:金利引き上げやキャッシュレス化の進展によりファイナンスが好調。不動産収入も増加し、増収増益。

企業価値の持続的向上に向けた財務戦略の推進

当社の強みである小売と卸売の2軸に経営資源を集中させるという現中期経営計画の方針のもと、事業ポートフォリオの再構築を進めています。2024年度にはタイヤ販売店や中古車販売店、整備拠点を運営する企業へのM&Aを通じて、小売領域の競争力を強化しました。さらに、2025年7月には、中古車の買取販売事業の一部および不動産管理・仲介事業を分社化し、事業ポートフォリオ管理体制の高度化を図っています。

こうした再構築は、単なる組織再編ではなく、資本効率の向上と企業価値最大化を目的とした戦略的な取り組みです。特にM&Aにおいては、財務的合理性と戦略的整合性の両面から慎重に検討を重ね、加重平均資本コスト(WACC:5~6%)を基準に、対象事業の特性に応じたリスクプレミアムを加味したハードルレートを設定し、取締役会等で適切な意思決定を行っています。買収後の統合プロセスにおいては、シナジーの創出と資本効率向上を重視し、定量的な評価体制を整備しています。

2024年4月より開始した新たなFCパッケージでは、FC加盟店舗への卸売価格を引き下げる一方で、小売に付随するロイヤリティ料率を引き上げ、収益構造の見直しを図りました。さらに、店舗向けDXツールや研修費用のロイヤリティ内包化を通じて、全店舗での高品質サービスの均質化を推進しています。これらの施策により、顧客満足度の向上と、収益源である店舗の再構築を進め、持続的な成長に向けた基盤整備を着実に進めています。

一方で、2023年度には海外店舗の閉鎖や海外合弁事業の解消を実施するなど、事業の整理を進めました。これは、資本効率を重視した戦略的な撤退判断であり、今後も事業の成長フェーズや市場環境の変化を的確に見極めながら、再編・撤退を含む判断を行い、事業ポートフォリオの最適化を継続してまいります。

資本コストや株価を意識した経営の推進

当社は、持続的な成長と企業価値の向上に向け、資本効率および資本コストを意識した経営を重要課題と位置付けています。資本市場との対話を通じて得られる示唆は、財務戦略の方向性を定める上で欠かせないものであり、企業価値の本質的な向上に直結すると考えています。

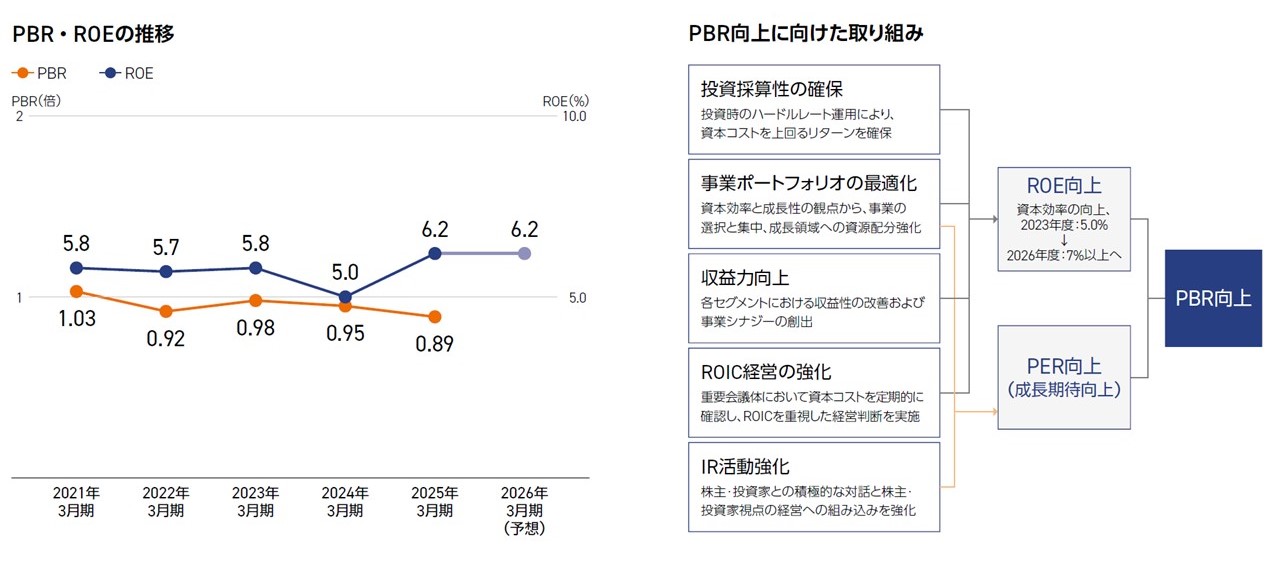

しかし、足元ではPBRが1倍を下回る水準にあり、資本市場の期待に十分に応えられていないことも認識しています。主力であるオートバックス事業の成長性に対する市場の評価が限定的であること、加えて2024年4月に開始したFCパッケージ変更などの改革の成果がまだ十分に可視化されていないことが、その一因であると認識しています。

こうした課題に対し、当社は現中期経営計画において小売と卸売の二軸に経営資源を集中的に配分する方針を掲げ、2024年7月には報告セグメント変更および組織再編を実施しました。これは、事業ポートフォリオの最適化と戦略推進力の強化を図るものであり、財務面から見ても資本効率と成長性の両立を目指した重要な施策です。

また、2023年度よりROIC経営を強化しており、2024年度には各事業にROIC目標値を設定しました。重要会議体において事業別ROICと資本コストを定期的に確認し、経営判断に反映する体制を整えています。これらの数値は、経営の質を測るものさしとして位置付け、社内にその意識を浸透させることに注力しています。

今後の成長投資においては、ROIC指標を用いた定量的な投資対効果の把握を徹底し、資本収益性を重視した意思決定を継続してまいります。現中期経営計画では、2026年度にROIC7.0%の達成を目標としており、2024年度はM&Aに伴う固定資産取得の影響によりROICは5.6%となりましたが、事業成長と収益力向上を通じて目標達成を目指します。

なお、ROEについてもまずは7.0%を達成すべき目標とし、これは最低限超えるべき水準と捉えています。次期中期経営計画においてはさらなる向上を図る方針です。

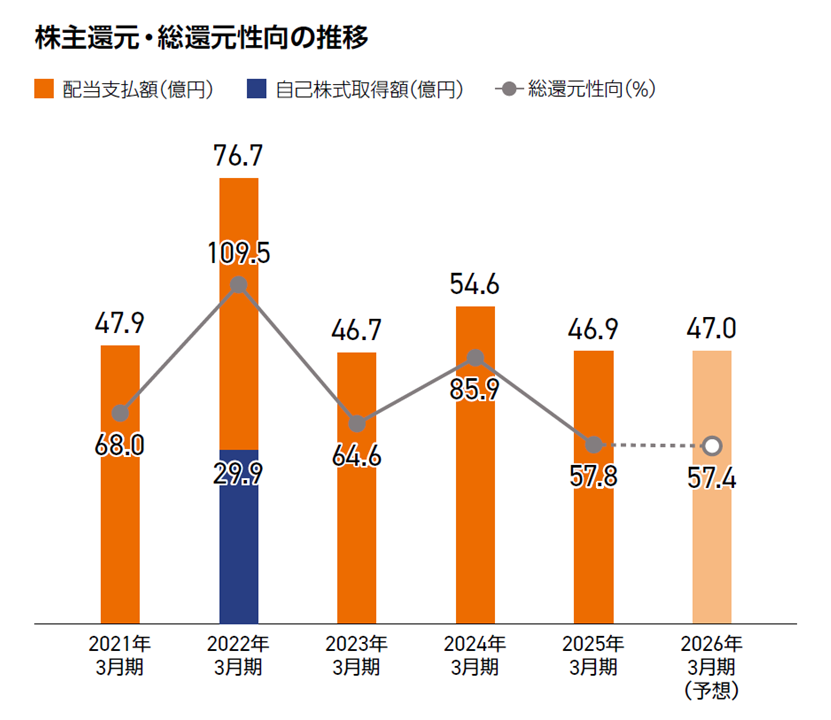

成長投資と株主還元の両立

現中期経営計画では、2024年度から2026年度の3年間で、総額350億円の成長投資を計画しており、そのうちM&Aには170億円を充てる方針です。2024年度はM&Aに約100億円を投じ、コンシューマ事業において複数の小売事業者を子会社化いたしました。また、店舗の新規出店を中心に約90億円の設備投資を実施し、初年度から積極的な投資を進めています。これにより3年間の投資計画に対してすでに50%超の進捗を示しています。

今後は、グループ化した子会社の成長および事業シナジー創出に向け、IT・物流などの事業基盤整備への投資を強化していきます。一方で、収益性が見込めない事業や拠点については、撤退や縮小の判断も視野に入れ、継続的なモニタリングを行っています。

株主還元については、長期ビジョンの達成に向けた成長機会への投資を優先しつつ、1株あたり年間60円の安定配当を基本方針として掲げています。成長投資とのバランスを考慮しながら、持続可能な配当政策を継続してまいります。

企業価値向上に向けた取り組み

当社グループは、企業価値の持続的な向上を目指し、財務だけでなく、人的資本・知的資本・自然資本といった非財務領域も含めた統合的な経営を推進しています。ESGの視点を経営に組み込むことで、社会的責任を果たしながら、長期的な成長とステークホルダーからの信頼獲得を図っています。

中でも人的資本は、企業の競争力と持続可能性を支える重要な基盤であると認識しています。従業員の能力開発、エンゲージメント向上、多様な働き方の推進に取り組むことで、社員一人ひとりが主体的に成長できる環境整備に取り組んでいます。これらの取り組みは、生産性向上やイノベーション創出にもつながり、結果として企業価値の向上に直結すると考えています。

また、企業価値の向上においては、投資家の皆様との対話は非常に重要な経営活動であると認識しており、IR面談や決算説明会などを通じていただいたご意見・ご要望、期待や懸念の声は、経営陣や取締役会に定期的に報告し、経営計画の策定や情報開示の方針に反映しています。

2025年度には、事業別セグメントの開示内容を拡充するなど、具体的な改善にも取り組んでいます。資本市場との信頼関係を築くためには、誠実かつわかりやすい情報発信が不可欠であり、統合報告書をはじめとする各種コミュニケーションツールを通じて、当社グループの中長期的な成長戦略を丁寧に伝えてまいります。

2032年度に連結売上高5,000億円を達成するという長期ビジョンは、従来の延長線にはない、大胆かつ挑戦的な目標です。その第一歩として位置付けられる現中期経営計画は、当社の再成長を左右する極めて重要なマイルストーンです。管理管掌として、現中期経営計画の着実な達成はもちろんのこと、事業の持続的成長と企業価値向上を支える財務の旗手として、財務戦略と非財務価値の両面から企業価値を高め、引き続き全力で取り組んでまいります。