モビリティ社会を支える存在へ

現在、自動車業界では、電動化や自動運転技術の進展によってクルマそのものの進化に加え、カーシェアリングをはじめとする所有形態の変化など、クルマに対する価値観に大きな変化が生じています。さらに、クルマに代わる新たな移動手段も台頭しており、業界は大きな転換期にあります。

当社が属する自動車アフターマーケット分野においても、従来のカー用品店に加え、ECサイトやディスカウントストアによるカー用品の販売拡大、ディーラーによる事業領域の拡張、さらには異業種企業によるM&Aを通じた参入等、競争は一層厳しさを増しています。

このような環境下において、当社グループは、クルマを利用するすべての方が安全・安心で、より楽しいモビリティライフを送っていただくために、クルマに関するあらゆるお困りごとを解決するインフラとしての役割を担うべく、創業以来の中核事業である「カー用品販売業」を基盤としながらも、車の買取と販売、車検や整備、自動車保険等の領域へと事業を拡大し、顧客のさまざまなニーズに総合的にお応えする「総合モビリティアフター業」へ進化し、地域におけるモビリティのメンテナンス拠点として社会を支えてまいります。

成長戦略として、収益の柱であるタイヤ販売および車両整備領域における競争優位性の確立、幅広い商品やサービスによる顧客接点の強化、顧客データと車両データの活用により、モビリティライフを送る上での煩わしさを解消するビジネスモデルの構築などを重点施策として位置付け、具体的な計画に落とし込み、着実に実行しています。

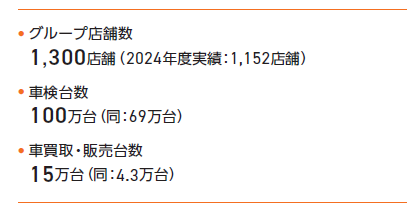

そして当社は、2023年5月には長期ビジョン「Beyond AUTOBACS Vision 2032」を発表し、2032年度に連結売上高5,000億円に到達することを目標に掲げました。既存事業の拡大と新規事業の創造に挑戦することを前提に、国内では店舗数、車検台数、車買取・販売台数をKPIとして設定しています。

大きな手応えを感じた2024年度

この長期ビジョンの実現に向け、私たちは2024年度より中期経営計画「Accelerating Towards Excellence」を始動しました。本計画では「タッチポイントの創出」「商品・ソリューションの開発と供給」「新たな事業ドメインの設定」の3つを柱として、各施策を推進しています。

計画初年度となる2024年度は、売上高2,495億円、営業利益121億円、親会社株主に帰属する当期純利益81億円と増収増益を達成し、当初計画を上回る好調なスタートを切ることができました。この業績は内部の継続的な改革の成果が寄与したものと捉えており、これまでにない確かな手応えを感じています。

2024年度は、FCパッケージの変更をはじめ、サプライチェーンマネジメントの推進による本部機能の統廃合、フランチャイズ本部(以下、「本部」)人員の店舗への配置転換など、事業モデルおよび組織構造の改革を実施しました。特別な外部要因による追い風がない中で、変革に伴うコストを上回る収益を生み出し、全社一丸となって目標を達成したことは、今後の成長に向けた大きな可能性を示すものと考えています。

また、「タッチポイントの創出」を加速するため、コンシューマ事業において複数のM&Aを実施しました。2024年8月には、自社ローン型中古車販売店を展開するオトロンカーズ株式会社を子会社化し、10月にはHonda正規ディーラーを運営する株式会社東葛ホールディングスを子会社化いたしました。さらに、2025年1月にはタイヤ専業店の株式会社ビーラインを、4月にはホームセンター等でカー用品販売や自動車整備事業を展開する株式会社ジェー・シー・エーをそれぞれ子会社化し、小売拠点の大幅な拡充を実現しました。

現在は、これらの新規子会社と当社およびグループ子会社との連携を促進し、事業シナジーの創出を進めています。グループ子会社間の連携強化に向け、相互コミュニケーションの場を設けるとともに、グループ理念の浸透、制度やシステムの統合などPMIを強化することで、グループ全体の業績拡大へとつなげてまいります。また、親会社である当社は、グループ全体におけるアセットや事業基盤の共有化を進めるとともに、ITシステムや物流など、事業間の連携や規模拡大に資する投資を、スピード感を持って意思決定いたします。

このように新規子会社のPMIおよび既存事業との事業シナジー創出に注力し、中計最終年度の2026年度の目標である売上高2,800億円、営業利益150億円の達成を目指しています。

FC加盟店と「真」の運命共同体へ

2022年に社長に就任した際、私は全国のFC加盟店を一社ごとに訪問しました。その際、オートバックスブランドに誇りを持ち、日々尽力されているFC加盟店の皆様から、「私たちはこの仕事に人生をかけている。あなたはどうなのか」との心に響く問いかけをいただきました。その言葉を真摯に受け止め、私は、自身がこの使命にどのように向き合い、皆様の期待にどう応えるかを、私の「覚悟」として明確に示してきました。

この訪問を通じて強く実感したのは、オートバックスには一般的な「フランチャイズ契約」の枠を超えた、FC加盟店の皆様との深い心のつながりがあり、本部とFC加盟店が互いに支え合い、高め合う風土が根付いているということです。

この強固な関係を礎に、オートバックスの再成長に向けた改革として、ロイヤリティ料率の変更を含むFCパッケージの変更を決断し、2024年4月に実施しました。本部である当社も、従来の商品供給による卸利益を収益源とするビジネスモデルから、FC加盟店の売上高に対してロイヤリティをいただくビジネスモデルへと転換を図りました。併せて、販促やDXツールの導入をFCパッケージに内包化し、全店へ一律導入することで、施策の実行力を高め、顧客満足度の向上を図っています。

この変更にあたり、私はFC加盟店の皆様に対し、本部とFC加盟店が「真の運命共同体」として歩んでいくことをお約束しました。今後、FC加盟店の皆様の売上が伸長していかなければ私たちのビジネスは成立しません。それでもこのモデルを採用したのは、FC加盟店の皆様との深い信頼関係に加え、共に未来を切り拓いていくという決意によるものです。

創業者が築き上げたビジネスモデルをオートバックス誕生50周年という節目の年に刷新したことは、大きな変化であったと思います。しかしFC加盟店の皆様からは、「これまでの延長線上では発展はできない。本部は変革に踏み出しているので、自分たちも変わらなければならない」と前向きな声を多くいただいています。

オートバックスチェンの加盟店の多くは、40~50年にわたり長くお付き合いいただいている方々です。長らく新規加盟の募集は行っていませんでしたが、2024年には車の買取と販売事業を行う新たなチェン「オートバックスカーズチェン」を発足し、グループ外からの新規加盟を募るに至りました。この変化は、既存の加盟店の皆様にとっても、フランチャイズビジネスが新たな局面を迎えていることを実感いただいていると考えています。

過去の常識や慣習にとらわれず、本部とFC加盟店がさらに関係性を強固にし、共に歩むことができれば、オートバックスは再び力強い成長を遂げられると確信しています。

2024中期経営計画の達成に向けて

当社はこれまでも中期経営計画を策定してきましたが、期待した成果を十分に上げることができませんでした。その要因の一つとして、計画を策定する経営層と実行を担う現場メンバーとの間に意思疎通の不足があったのではないかと振り返っています。

経営計画を着実に推進し、成果を上げるためには、方針や戦略を社員一人ひとりが理解し、全社で共通認識を持って実行することが重要です。

2024中期経営計画は、従来とは異なるアプローチを採用し、会社や部門を横断する形で、次世代の経営を担う若手の中堅メンバーによるタスクチームが、計画の策定から実行までを一貫して推進しています。実務の中核を担うメンバーが、実行段階の具体的な施策を想定した上で計画を策定することにより、実現可能性が高く、推進力のある計画構築につながっています。また、計画策定から実行までがシームレスに連携していることで、推進スピードも大幅に向上しています。

さらに、各事業の責任者やタスクチームのメンバーが部門や子会社の会議に参加し、中期経営計画についての対話を促進することで、計画への理解と浸透が進みました。これにより変革に共感し、行動変容を起こす社員が徐々に増え、変革に向かう組織風土が着実に醸成されてきていると感じています。

この中期経営計画を通じた一連の取り組みは、実行力の向上だけでなく組織風土の変革にも寄与しており、私はこれを、当社グループがもう一段成長を加速させる上での重要な要素と捉えています。

私自身も、部門長や子会社社長が参加する定例のオンライン会議の場や、社内イントラネットにおいて、当社のパーパスや理念、ビジョンを、繰り返し、全社員に届くよう発信をしています。

このようなコミュニケーションの積み重ねによって、「変化を恐れず、自ら変化を起こす組織」を醸成することは、代表である私の重要なミッションの一つであり、当社の持続的な成長に不可欠な要素であると考えています。

「人でしかできない仕事」にフォーカスして人材を強化

今後、企業が持続的な成長を遂げるためには、AIの活用によるDX推進が生産性向上の鍵となることは間違いありません。一方で、私は「人でしかできない仕事」にこそ、企業の本質的な価値が宿ると考えています。

当社グループには、顧客との接客対応や車両整備など、AIでは代替できない業務が数多く存在しています。これらの経験やスキルは、私たちが長年にわたり積み重ねてきた強みであり、まさに価値の源泉となるものです。

社員には、「オフィスにおいて仕組みづくりを通じて価値を創出する道」、あるいは「店舗において人でしかできない仕事を通じて価値を提供する道」など、自らのキャリアを主体的に描き、必要なスキルを身に付けてほしいと伝えています。

その基盤となる人事制度については、社員一人ひとりの多様な働き方やスキルに応じたキャリア選択を可能とするため、約3年にわたり段階的な刷新を進めてきました。その結果、現在では社員の専門性や強みにスポットライトが当たる制度へと進化しています。

教育面では、整備士など専門性の高いスキルの習得や、ITリテラシーの向上を目的としたリスキリングを推進しています。一例として、店舗運営や本社業務のオペレーション改善と効率化を図るため、全社員を対象としたIT・DXのリスキリングプログラムを実施しました。さらに、子会社のオートバックスデジタルイニシアチブを通じて、ビジネスインテリジェンスツールを活用したデータ分析に携わる人材の育成や、生成AIに関する研修など、人的資本への投資を積極的に進めています。こうした取り組みにより、経営戦略を支える強固な人材基盤の構築を目指しています。

ステークホルダーの皆様へ

私は、ステークホルダーであるお客様、株主、投資家、お取引先、FC加盟店、従業員、そして地域社会の皆様にご満足いただくために、どのようにバランスを取るかが、経営者としての重要な責務であると考えています。

そのバランスは常に均等であることが正しいというわけではなく、状況に応じて柔軟に変化させる必要があります。現在は、成長への投資を最優先し、FCパッケージの変更を含む事業の変革、そして組織の風土改革に注力しています。

まだ十分な成果をお示しできていない状況ではありますが、まずは現在推進している2024中期経営計画を必ず達成し、その先にある長期ビジョンへの道筋を明確に示してまいります。

企業価値を向上させるためには、社内においても投資家の視点を持った取り組みが不可欠です。その取り組みの一つとして、2019年には取締役に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、2024年には、オートバックス誕生50周年のタイミングで当社グループ社員を対象に株式を付与しました。私自身も、株式報酬の割合を引き上げ、投資家の皆様と同じ目線で経営に臨む姿勢をさらに強めています。

オートバックスグループは、全国1,000店舗を超えるネットワークを基盤に、グループの総力を集結し、クルマに関するあらゆるお困りごとの解決に尽力しています。

これまで以上に、クルマを利用するすべての方にとって安全・安心で、楽しいモビリティライフを支える存在として、必要不可欠な企業グループへと成長を遂げるべく、FC加盟店をはじめとするパートナーの皆様との連携をより強化し、スピードを上げて変革を推し進め、持続的な成長を実現してまいります。

今後ともご期待いただき、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。